अगर वह घर में नज़रबंद नहीं होती तो अँधेरे में सुरंग खोदने की ज़रुरत नहीं थी। मगर अफ़ग़ानिस्तान से भागने की सईदा की हर कोशिश नाकाम थी, और सुरंग आखरी रास्ता था। इससे पहले की दो कोशिश में वो दूर गयी थी, पकिस्तान भी। मगर पति जांबाज़ खान का प्यार और ससुराल की ज़िद, उसे पक्तिका वापस ले आये थे।

पर इस बार नहीं।

तालिबानी फतवे के तहत 22 जुलाई 1995 को सईदा की मौत का दिन मुकर्रर हुआ था। उन दिनों तालिबान को सत्ता में आने एक साल का वक़्त था। फतवे को टालना मुमकिन नहीं, भागना मुमकिन है। सईदा गांव के मुखिया के साथ किसी तरह काबुल पहुँचती है। कोई नहीं जानता उसके बाद उस मुखिया का क्या हुआ, सिवाय इसके कि सईदा दूतावास की मदद से अपने मुल्क लौट जाती है।

पीछे छूट जाता है सुरंग, जाबांज़ और अफ़ग़ानिस्तान।

हमेशा के लिए नहीं।

तालिबान सीज़न 2:

पिछले दिनों अपने पहले भारत दौरे में तालिबान के विदेश मंत्री ‘आमिर ख़ान मुत्तक़ी’ के प्रेस वार्ता से, महिला पत्रकारों को बाहर रखने की कड़ी आलोचना हुयी। आनन् फानन में दूसरी वार्ता रखी गयी जिसमें वे महिला पत्रकारों से बातचीत करते नज़र आये। बाक़ायदा फ़ोटो जारी हुए।

मगर इस बात की कोई जानकारी नहीं कि अफ़ग़ान दूतावास में कार्य कर रही इकलौती महिला कर्मचारी उस वार्ता में थी या नहीं। क्यूंकि पहले प्रेस मीट में केवल पुरुषों से बातचीत के मद्देनज़र, वह घर लौट गयी थी।

अपने संदेश में मुत्तक़ी ने पूर्व के अफ़ग़ान मंत्रियों से इतर, अफ़ग़ानिस्तान को ‘गणतंत्र’ कहने से परहेज़ किया। बदले में उन्होंने ‘अमीरात’ शब्द का प्रयोग किया। ये एक बड़े प्रशासनिक बदलाव को दर्शाता है। गणतंत्र में प्रजा अपने शासक को चुनती है, अमीरात में कोई अमीर या शेख प्रजा पर हुकूमत करता है।

उन्होंने यह भी कहा कि तालिबान महिला अधिकारों का सम्मान करता है, बशर्ते वह शरिया कानून के अंतर्गत हो। और ये याद दिलाने से नहीं चूके, कि अफ़ग़ान महिला अधिकार अफ़ग़ानिस्तान का निजी मसला है।

यह सब मुत्तक़ी उस वक़्त कह गए जब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट दूसरी बात कहती है। इसके अनुसार आज अफ़ग़ानिस्तान की 78% महिलाएं शिक्षा और रोज़गार से बाहर हैं; शिशु जन्म के समय माताओं की मृत्यु दर 50% तक बढ़ी है; और जीडीपी सालाना 2.5% की रफ़्तार से पिछड़ रही है। 95% आबादी को पोषण की कमी है। लेकिन..

काबुल बनाम कंधार:

मुत्तक़ी के किसी भी बयान या प्रेस वार्ता से अधिक ज़रूरी है भारत अफ़ग़ानिस्तान संबंध और सुरक्षा। सच ये है कि महिला अधिकार इसके किसी कोने में दबा हुआ है। अफ़ग़ान महिला अधिकार एक दूसरे देश का मसला है, जिसमें भारत कुछ ख़ास नहीं कर सकता। लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है, कि इसमें आमिर ख़ान मुत्तकी या पूरा काबुल कैबिनेट भी, अधिक कुछ नहीं कर सकता।

अफ़ग़निस्तान में सत्ता और सत्ता परिवर्तन, कंधार से शासित होते हैं, काबुल से नहीं। इसके मुखिया हैं मुल्लाह हैबतुल्लाह अखुंदज़ादा। काबुल में होता है आदेश का पालन।

सतही तौर पर भले ही सभी हक़्क़ानी समूह का हिस्सा दिखें, लेकिन सत्ता को लेकर समूह में तनातनी चलती रहती है। एक तरफ हैबतुल्ला समूह है, जिसने हर मौके पर महिला अधिकार को ख़त्म करने की पैरवी की है, दूसरी तरफ है काबुली गुट को चाहता है की महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के कुछ मौके मिलें ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जा सकें। यह समूह जानता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बगैर देश की लचर आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता।

आनेवाले समय में अगर देश में सूखा, कुपोषण और महिला अधिकारों का हनन इसी तरह चलता रहा, तो अगले दो सालों में अफ़ग़ानिस्तान को गृहयुद्ध से कोई नहीं बचा पायेगा।

दुश्शासन मुक्त अफ़ग़ानिस्तान:

कहते हैं ‘कंधार’ शब्द आता है ‘गंधार’ से, जो गांधारी का राज्य था। फिर तो ये भी लाज़िम है कि कोई दुश्शासन आस पास ही हो!

जिस सईदा का ज़िक्र इस लेख के शुरू में किया गया, वो 12 अगस्त 1995 को अपने मुल्क लौट गयी। वहाँ वह अपने भारतीय नाम “सुष्मिता बंदोपाध्याय” के नाम से लेखन जारी रखती हैं। उनकी किताब “काबुलीवालार बांगाली बोउ” (काबुलीवाले की बंगाली बीवी) काफी चर्चित है, जिस पर मनीषा कोइराला अभिनीत “एस्केप फ्रॉम तालिबान” नामक फिल्म बनी थी।

इस किताब के ज़रिये वह अफ़ग़ानिस्तान में अपने संघर्ष, जो कमोबेश वहाँ की हर स्त्री की कहानी थी, उसे प्रकाश में लेकर आयीं। बुर्का न पहनने के जुर्म में उन पर कोड़े बरसाए गए थे। महरम (पुरुष अभिभावक) का होना ही काफी नहीं, बाएं हाथ में पति का नाम गुदवाना भी ज़रूरी है। और हाँ, शिक्षा और रोज़गार महिला के चरित्रहीन होने के सबसे बड़े कारक हैं।

करीब दो दशक भारत में रहने के बाद सुष्मिता ने 2013 में अफ़ग़ानिस्तान लौटने की इच्छा जताई। इतने सालों में सुष्मिता की पति जाबांज़ खान से सुलह हो गयी थी। बावजूद अपने पति की वह दूसरी पत्नी थीं, सुष्मिता, फिर से ‘सईदा कमाला’ बनकर अफ़ग़निस्तान लौट गयी। उनका उद्देश्य अफ़ग़ान महिलाओं के जीवन को फिल्माना था। समय भी अनुकूल था।

तालिबान अब शासन के बाहर था, सरकार लोकतांत्रिक थी और अमरीकी फ़ौज मुस्तैदी से पहरा दे रही थी।

इन्हीं सबके बीच 4 सितम्बर 2013 की अलसुबह सईदा के घर पर दस्तक हुयी। तालिबानी लड़ाके उनके घर के अंदर आते हैं, जो जाबांज़ से बेहद नाराज़ हैं। कैसा मर्द है जो अपनी औरत को काबू नहीं कर सका। जाबांज़ के हाथ बांधते हुए वो सुष्मिता पर भारतीय जासूस होने का आरोप लगाते हैं। घर में सब खामोश हैं।

बिना समय गवांए सुष्मिता को बालों से घसीटते हुए तालिबानी गुट अँधेरे में गायब हो जाता है।

अगली सुबह जब सुष्मिता की लाश मिली तो उनके शरीर में 20 छेद गिने गए। दो दर्जन से अधिक गोलियां दागी गयी थीं।

कोई नहीं जानता सुष्मिता का शेष सपना क्या था। वह अफगानी था या भारतीय? मगर देश में लोकतंत्र था। अमरीकी सैनिक अब भी पहरा दे रहे थे।

दूत, दिल्ली, दूतावास:

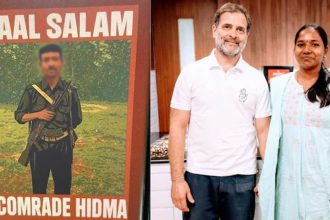

2025 के अपने दौरे में मुत्तक़ी भारतीय विदेश मंत्री एस.जयशंकर, और शीर्ष अधिकारियों से मिले। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि तालिबान अपनी ज़मीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा।

भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जिस नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है, वह अफ़ग़निस्तान को खो नहीं सकता। और अफ़ग़ानिस्तान वह देश है जहां मौसम कम हिंसा और अधिक हिंसा का रहा है, अमन का नहीं। और जैसा हर जंग का हासिल है, क़ीमत सबसे अधिक महिलाएं चुकाती आयी हैं।

भारत ने अफ़ग़निस्तान में भारतीय दूतावास दोबारा खोलने की घोषणा की है। देखना ये है कि लोकतांत्रिक देश से इस मुहीम में महिलाएं शामिल होंगी, या प्रेस वार्ता की तर्ज़ पर दूतावास से भारतीय महिलाओं को बाहर रखा जायेगा।