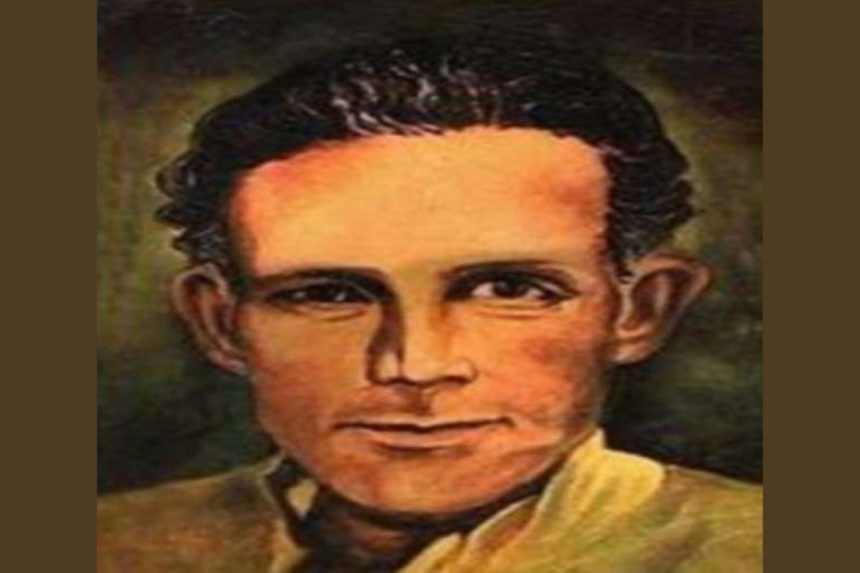

हिन्दी के जाने माने कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की आज पुण्यतिथि है। मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर, 1917 को मध्य प्रदेश के शिवरपुर में हुआ था और उनका निधन 11 सितंबर, 1964 को लंबी बीमारी की वजह से नई दिल्ली के एम्स में हो गया था। मुक्तिबोध नई कविता के प्रमुख कवि थे, इसके अलावा उन्होंने निबंध, डायरी, आलोचनाएं और कहानियां भी लिखीं। उनकी पुण्यतिथि पर दिवंगत आलोचक नामवर सिंह का एक महत्त्वपूर्ण लेख प्रस्तुत है….

जो अपने आपको पूरे परिवेश के सन्दर्भ में जानने-समझने-खोजने और पाने की ईमानदार कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए नये कवियों में यदि कोई एकदम ‘अपना कवि’ है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध।

सवाल यह है कि आज कितने लोग कविता को इतने गहरे-गंभीर रूप में ग्रहण करने को प्रस्तुत हैं? एक लंबे अरसे तक कविता आनन्दित और आह्लादित करने की वस्तु समझी जाती रही है। और कुछ कवि तथा अनेक पाठक आज भी इस परम्परा को निभाये चल रहे हैं।

यहां तक कि जीवन को गंभीरता से ग्रहण करने वाले चिन्तनशील लोगों ने भी कविता को ‘सुकुमार’ कला ही समझा है। अपने आपको जानने का सवाल प्रायः दर्शन का ही विषय माना जाता रहा है। (यह दूसरी बात है कि दर्शन के इतिहास में ऐसे अनेक युग आये हैं जब इस आदि प्रश्न को छोड़कर सारी मनीषा किसी गौण प्रश्न में ही उलझी रह गई!) परंतु दर्शन के इस आदि प्रश्न को कविता के क्षेत्र में आज संभवतः पहली बार उठाया गया है। ‘अन्वेषण’ के उद्घाटन से नयी कविता का आरम्भ होना आकस्मिक नहीं है।

निस्सन्देह, आरम्भ में ‘अन्वेषण’ का अर्थ प्रायः कविता में रूप-संबंधी अन्वेषण ही लिया गया, परन्तु जागरूक कवियों को इस बारे में कोई भ्रम नहीं था। अन्वेषण से उनका तात्पर्य अपने व्यक्तित्व के अन्वेषण से ही रहा है और अभिव्यक्तिगत अन्वेषण उस बुनियादी अन्वेषण का ही एक पहलू है! ‘तार सप्तक’ युग में मुक्तिबोध ने जब लिखा था कि-

क्यों न विद्रोही बनें ये प्राण जो

सतत अन्वेषी सदा प्रद्योत हैं!

तो स्पष्ट ही उनके ‘सतत अन्वेषी प्राण’ अभिव्यक्ति की अपेक्षा अपने व्यक्ति को खोज रहे थे।

हो सकता है कि पिछले युगों के काव्य-प्रयत्न भी अपने आपको जानने की दिशा में हुए हों, किन्तु सचेत भाव से यह प्रश्न तथाकथित प्रयोगशील कविता में ही उठाया गया, और किसी प्रश्न के प्रति सचेत हो जाना अथवा सचेत रूप से किसी प्रश्न को उठाना अपने आप में नया प्रयत्न है- नये मोड़ का सूचक है।

जिस प्रकार किसी वस्तु को जानना एक बात है और यही जानना कि मैं जानता हूं बिल्कुल दूसरी बात, उसी तरह आत्मबोध सम्बन्धी अचेत और सचेत प्रयत्नों में भी अन्तर है। तात्पर्य यह कि कविता के क्षेत्र में सचेत रूप से अपने आपको जानने-समझने-खोजने और पाने की कोशिश करना अपने आपमें बहुत महत्त्वपूर्ण है, बल्कि यों कहें कि कविता के क्षेत्र में यह एक नयी प्रवृत्ति है।

आत्मबोध की इस प्रवृत्ति ने कविता में अनेक भाव स्थितियों को जन्म दिया है, इसलिए इसे केवल विचार या जीवन दृष्टिमात्र समझना भूल होगी। इसलिए इसे हम एक नया भावबोध भी कह सकते हैं: ‘नया’ इसलिए कि इसका समावेश काव्यशास्त्र में परिगणित स्थायी तथा संचारी भावों के ढांचे में नहीं हो सकता। जीवन-दृष्टि के परिवर्तन के साथ अन्तर्वृत्तियों के ‘पैटर्न’ में परिवर्तन अनिवार्य है और कहना न होगा कि आत्मबोध की प्रवृत्ति ने हमारी अन्तर्वृत्तियों का ‘पैटर्न’ काफ़ी बदल दिया है।

इस परिवर्तन की ऐतिहासिक सार्थकता का विचार एक दूसरे स्तर पर भी किया जा सकता है। माना कि आत्मबोध और जगद्बोध का विचार काफ़ी पुराना है, किन्तु हर सामाजिक परिवर्तन के साथ एक नये सन्दर्भ में बार-बार इस प्रश्न को उठाने की आवश्यकता महसूस होती है। सामाजिक परिवर्तन के साथ समाज की इकाइयों का गठन बदलता है। पुरानी संस्थाएं टूटती हैं। नयी संस्थाएं पैदा होती हैं।

जो पुरानी संस्थाएं बच जाती हैं, उनका भी ढाँचा बदल जाता है। व्यक्ति-व्यक्ति के बीच के आपसी संबंध बदल जाते हैं। परन्तु उसी क्रम से व्यक्ति के भावों और विचारों में परिवर्तन नहीं होता। लिहाज़ा परिस्थितियों के साथ मन का मेल मिलाने में कठिनाई होती है। निस्सन्देह वे लोग धन्य हैं, जिनका मन परिस्थितियों के बदलने के साथ ही अपने आप बदल जाता है।

परंतु सच्चाई यह है कि बहुत से लोग अपने पूर्ववर्ती भावों और विचारों से ही चिपके रहते हैं। अपने संस्कारों से संघर्ष करने वाले जागरूक व्यक्ति बहुत थोड़े होते हैं। अपने परिवेश के बीच अपने आपको जानने की कोशिश ऐसे ही जागरूक व्यक्ति करते हैं।

अपने आपको जो परिवेश का एक हिस्सा समझते हैं और जो उसे बदलने में भी हिस्सा लेते हैं, उनके लिए अपने आपको जानने का प्रश्न सबसे महत्त्वपूर्ण होता है। उनकी ईमानदारी बार-बार आत्म-समीक्षा के लिए विवश करती है और इस प्रकार व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों के पुनर्गठन का प्रश्न एक नये सन्दर्भ में प्रायः उठा करता है। यह एक ऐतिहासिक आवश्यकता है। इसलिए समय आने पर जो साहित्यकार या विचारक इस प्रश्न को उठाता है वह इतिहास का कार्य करता है।

पहला सवाल प्रश्न को ठीक ढंग से उठाने का ही है। शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है और इसीलिए महत्त्वपूर्ण भी। इसलिए सवाल यह है आप शुरू कहां से करते हैं? किस ओर से शुरू करते हैं? सारी समस्याएं तो मिल-जुलकर एक ग्लोब हैं और उसके केन्द्र का पता लगाने के लिए कहीं भी सूई चुभाई जा सकती है, फिर भी ठीक बिन्दु की तलाश कर लेना ज़्यादा बुद्धिमानी है। इसीलिए सवाल की शुरुआत महत्त्वपूर्ण होती है।

विचारकों ने विचार अपने आप से भी शुरू किया है और समाज की ओर से भी। सन् 1936 के बाद हमारे साहित्य में यह विचार समाज की ओर से शुरू किया गया। छायावाद की व्यक्तिवादी कविता की संभवतः स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही थी। ‘विशाल भारत’ में उठाया हुआ ‘कस्मै देवाय?’ प्रश्न इस प्रवृत्ति का सूचक है। परन्तु समाज की ओर से उठा हुआ यह प्रश्न समाज के ‘सामान्य’ रूप के ही इर्द-गिर्द चक्कर लगाकर रह गया।

‘सामान्य’ के सामने ‘विशेष’ की ओर ध्यान ही नहीं गया। लिहाज़ा सारी चर्चा हवाई रह गयी। एक प्रकार के झूठे आदर्शवाद ने उसे ग्रस लिया। सार्वजनिक उत्साह में लोग यह भूल ही गये कि जिस सजीव इकाई को बदलना है, वह बहुत नाज़ुक है। समाज की बात तो बहुत की जाती थी लेकिन अपनी बात करने को कोई तैयार नहीं था।

निगाहें दूसरों पर ही थीं, अपने अन्दर नहीं गयीं। ऐसे जगद्बोध के बीच आत्मबोध का प्रश्न उठाना इतिहास की आवश्यकता थी। आवश्यकता अपनी ओर से शुरू करने की थी। ईमानदारी की भी यही मांग थी और वास्तविकता की भी। ऐसे समय ‘अन्वेषी’ कवियों ने इस प्रश्न को उपस्थित करके ऐतिहासिक कार्य किया, उन्होंने कविता को बचा लिया। उत्साह की आँधी में उन्होंने विवेक का परिचय दिया।

मुक्तिबोध का नाम इन कवियों में सबसे पहले आता है। और इस ऐतिहासिक सन्दर्भ में उनकी निम्नलिखित पंक्तियों का महत्त्व समझा जा सकता है-

पर उसके मन में बैठा वह जो समझौता कर सका नहीं,

जो हार गया, यद्यपि अपने से लड़ते-लड़ते थका नहीं।

अपने से लड़नेवाले कवि तो इस पीढ़ी में कई हुए, किन्तु ‘वह जो समझौता कर सका नहीं’ और ‘अपने से लड़ते-लड़ते थका नहीं’ ऐसा कवि यदि कोई है, तो सम्भवतः वह है मुक्तिबोध! यह ‘आत्म-संघर्ष’ कविता के क्षेत्र में एकदम नया स्वर है। कविता में नये भाव-बोध तलाश करनेवाले भाव-शास्त्रिायों से निवेदन है कि यह ‘आत्म-संघर्ष’ स्वयं एक नया भाव है, जिसकी गणना पुराने रस-शास्त्र में नहीं की गयी है।

आत्म-संघर्ष केवल ‘भावसन्धि’ या ‘भाव-शबलता’ नहीं है और सामान्य रूप से यदि ऐसी प्रतीति भी हो तो विशेष रूप में यह अधिक जटिल है क्योंकि इसमें आधुनिक मानव-मन की जटिलताएँ हैं। कविता के क्षेत्र में इस ‘आत्म-संघर्ष’ के महत्त्व को समझने के लिए हम पिछली पीढ़ी की छायावादी कविता की ‘भावुकता’ का स्मरण कर सकते हैं।

छायावाद यदि भावोच्छ्वास से शुरू हुआ तो तथाकथित प्रयोगवाद ‘आत्म-संघर्ष’ से। छायावादी भावोच्छ्वास और प्रयोगवादी आत्म-संघर्ष की तुलना करते समय निस्सन्देह निराला की ‘तुलसीदास’, ‘राम की शक्ति-पूजा’, ‘सरोज-स्मृति’ तथा प्रसाद की ‘कामायनी’ को नज़रअंदाज़ करना अति सरलीकरण होगा। किन्तु एक तो ये सभी रचनाएं छायावाद के अन्तिम दिनों की हैं, दूसरे इनके अन्तर्द्वन्द्व का रूप भी दूसरा है, अर्थात् उस अन्तर्द्वन्द्व का ऐतिहासिक सन्दर्भ भिन्न है।

वस्तुतः छायावाद की ये प्रतिवर्ती रचनाएँ प्रगति-प्रयोग युग के आत्म-संघर्ष की पूर्ण पीठिका हैं। तात्पर्य यह कि व्यक्ति और उसके परिवेश को लेकर आत्म-संघर्ष का आरम्भ कवि के मन में सन् 1936 के आस-पास ही शुरू हो गया था परंतु वह आत्म-संघर्ष जिस स्तर पर था वहां संघर्ष की वह तीव्रता नहीं थी जो बाद की कविता में दिखाई पड़ती है। सम्भवतः इसीलिए छायावाद की उन कविताओं में आत्म-संघर्ष का स्वर बहुत उभरकर व्यक्त नहीं हुआ है। आदर्शवाद का कवच उन्हें घेरे हुए है और यह आदर्शवाद आरम्भिक भावुकता का ही दूसरा रूप है।

कविता के लिए इस आत्म-संघर्ष की पहली महत्त्वपूर्ण देन यह है कि इसने कविता को आत्मीयता प्रदान की। प्रगतिवादी आन्दोलन की कविता बहुत कुछ ‘सार्वजनिक’ या ‘सामाजिक’ थी। आत्म-संघर्ष के द्वारा कविता हमारे एकांत क्षणों की सहचरी बन गयी। वह हमारी ‘अपनी’ कविता हो गयी। इससे कविता को ‘निजता’ प्राप्त हुई।

पिछली पीढ़ी की जो कविता एक साथ ही सबकी थी (इसलिए किसी की नहीं थी) वह ‘एक’ की और सम्भवतः अनेक एक-एक की कविता हो गयी। समय-समय पर इसी ढंग से कविता को पुनर्जीवित किया जाता है।

इस सदी के आरम्भ में जब कविता पर उपदेश-कुशल होने के सार्वजनिक कार्य में व्यस्त थी तो छायावादी कवियों ने इसी प्रकार आत्म-निवेदन के भावुक साधनों द्वारा कविता को आत्मीय बनाया था। आत्म-संघर्ष की कविता इसी अर्थ में निजी कविता है और इस दृष्टि से मुक्तिबोध की कविता को ‘निजी कविता’ कहा जा सकता है।