हमारे समय के महत्त्वपूर्ण कवि-उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा के बाद से हिन्दी के वृहत समाज में उनके लेखन और व्यक्तित्व को लेकर चर्चा चल रही है। संभवतः पिछले कुछ बरसों में वह ऐसे विरल साहित्यकार हैं, जिनकी कविताओं और उपन्यासों पर चर्चा इतनी शिद्दत से चर्चा हो रही है।

उन पर, और उनके लिखे पर, काफी कुछ लिखा जा रहा है। इनमें वे भी शामिल हैं, जिन्हें लगता है कि विनोद कुमार शुक्ल उन मानवीय और राजनीतिक मुद्दों पर कुछ नहीं लिखते, जिसका जुड़ाव एक बड़े वर्ग से है। मसलन, बस्तर में माओवादियों के खिलाफ जारी सुरक्षा बलों की कार्रवाई। दरअसल सवाल उठ रहे है कि इन कार्रवाइयों से आदिवासी भी निशाने पर हैं। इसके जवाब में विनोद कुमार शुक्ल जी की कविताएं भी सोशल मीडिया में साझा की जा रही हैं।

हम यहां पांच बड़े कवि-आलोचक और पत्रकारों के हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल पर लिखे गए लेखों के चुनींदा अंश दे रहे हैं, जिससे उन्हें समझने का एक नया फलक खुलता है। ये हैं, जाने माने साहित्यकार अशोक वाजपेयी, प्राध्यापक अपूर्वानंद, आलोचक वीरेंद्र यादव, पत्रकार-कवि विष्णु नागर और श्रवण गर्ग।

बड़बोले, बेसुरे नायकों से आक्रांत समय में अनायकता के गाथाकार

अशोक वाजपेयी, वरिष्ठ साहित्यकार (द वायर हिन्दी में छपे उनका लेख का अंश)

विनोद जी हिंदी में कवि-उपन्यासकारों की एक विरल धारा में आते हैं जिनमें उनसे पहले प्रसाद, अज्ञेय, नरेश मेहता, श्रीकांत वर्मा आदि रहे हैं। वे हिंदी में बीसवीं शताब्दी में शुरू हुई साधारण जीवन और साधारण मनुष्य की प्रतिष्ठा और महिमा की व्यापक प्रवृत्ति के एक अनोखे शिल्पकार रहे हैं।

‘मंगल ग्रह’ को ‘मंगलू’ के पड़ोस में ले आने वाला यह कवि रूमानी गांव या चमकते महानगर का नहीं, बल्कि मुख्यतः घर-परिवार का, हमारे लगभग नीरस और नीरंग पड़ोस का, छोटे कस्बाई शहर का कवि-कथाकार रहा है जिसके यहां निहायत घरेलू और ज्योतित नक्षत्र एक-दूसरे के पड़ोस में रहते आए हैं। उनके यहां जो होता है, वह कभी समाप्त नहीं होता: वह होता रहता है।

उनके एक संग्रह का शीर्षक ही है- ‘सब कुछ होना बचा रहेगा’। कई बार लगता है कि सब कुछ अपने आप नहीं बचता- विनोद जी की कविता सब कुछ को बचाने का एक ईमानदार उद्यम है। विनोद जी एक अदम्य अर्थ में हमारे इस बेहद बड़बोले, बेसुरे नायकों से आक्रांत समय में अनायकता के गाथाकार और गायक हैं- मंद लय में, बहुत कमबोले।

वे कस्बाई ज़िंदगी के रोज़मर्रापन में रसी-बसी अपनी कविता और कथा दोनों में केंद्र में रखते हैं अनायक-साधारण को, जो भले ‘एक दूसरे को नहीं जानते’ पर ‘साथ चलने को जानते’ हैं। विनोद जी एक विचित्र अर्थ में निरे समकालीन को ही अपना उपजीव्य बनाते हैं- ऐसे समकालीन को जिसमें न मिथकीय अनुगूंजें हैं, न इतिहास की कोई सजीव स्मृति। शायद उन्हें आधुनिक के बजाय, इस संदर्भ में, उत्तर-आधुनिक कहना अधिक उपयुक्त है।

क्या लेखकों/कवियों का सरोकार मर चुका है

अपूर्वानंद, दिल्ली विवि के प्राध्यापक और लेखक (सत्य हिन्दी में छपे उनके लेख का अंश)

इस बार लगता है ज्ञानपीठ ने तय किया कि वह विनोद कुमार शुक्ल को पुरस्कृत कर अपनी प्रतिष्ठा वापस हासिल कर लेगा। जिस तरह इसकी प्रशंसा हो रही है, उससे यह अनुमान सही लगता है। स्वयं पुरस्कृत लेखक ने इस प्रसंग का ज़िक्र नहीं किया।

विनोद कुमार शुक्ल के मुझ जैसे पाठकों को लेकिन इससे चोट पहुँचना बहुत अस्वाभाविक नहीं। यह तो कहने की ज़रूरत ही नहीं कि उन्हें प्रतिष्ठा के लिए इस पुरस्कार की आवश्यकता न थी। इससे जुड़ी धन राशि की भले हो और वह नाजायज़ नहीं। लेकिन जितनी सहजता से पिछले साल की निराशा इस साल के इस के हर्ष वर्षण में बदल गई उससे समाज में और वह भी साहित्यिक समाज में बढ़ती बेहिसी का अन्दाज़ मिलता है।

लेखकों ने ज्ञानपीठ से रामभद्राचार्य को सम्मानित करने के उसके निर्णय को लेकर कोई जवाब तलाब नहीं किया। उसे बाध्य न किया कि वह इसके लिए माफ़ी माँगे। ज्ञानपीठ ने भी इस बार विनोद कुमार शुक्ल को इनाम देकर साहित्यिकों को कहा, लो तुम्हारी निराशा दूर हुई, अब आगे बढ़ो। कोई अपना खून से रंगा हाथ अगर इत्र से धो ले, तो हम उससे हाथ मिलाने में संकोच नहीं करते।

जैसा पहले कहा हमारे लिए कुछ भी अस्वीकार्य नहीं है। हम किसी के साथ मंच साझा कर सकते हैं और उसे अपनी सहिष्णुता और उदारता कहते हैं। इससे एक दूसरी चीज़ की तरफ़ भी ध्यान गया। ऐसे पुरस्कार लेखक को अवसर देते हैं कि वह समाज को अपने लेखन के तर्क से परिचित कराए।वह समाज को अपनी चिंता से भी अवगत कराए।

लेखक की जगह आप कोई भी सर्जक रख लीजिए: फ़िल्मकार या कलाकार।हमने दूसरे देशों में पिछले दो सालों में अनेक कलाकारों को फ़िलिस्तीन के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए ऐसे अवसरों का इस्तेमाल करते देखा है। लेकिन हमारे यहाँ यह रिवाज नहीं है। हमारे लेखक ऐसे अवसरों की मर्यादा का ध्यान रखते हैं और आयोजकों के लिए असुविधाजनक कुछ भी नहीं कहते।

अभी हाल में साहित्य अकादेमी का वार्षिक उत्सव हुआ। क्या किसी पुरस्कृत लेखक ने आज भारत में सत्ता के द्वारा फैलाई जा रही मुसलमान और ईसाई विरोधी घृणा और हिंसा का विरोध किया? मालूम होता था कि यह सारा उत्सव अपने समय के बाहर घटित हो रहा है। यहाँ तक कि अकादेमी पुरस्कार विजेताओं ने यह भी आवश्यक न समझा कि 2015 के साहित्य अकादेमी विजेता कोंकणी लेखक उदय भेंब्रे पर जो हमला हुआ, उसे लेकर कोई वक्तव्य जारी करें। क्या वह हमला उनके ग़ैर साहित्यिक बयान के लिए था इसलिए लेखकों ने उसे चर्चा के लायक़ नहीं माना ?

आज से 10 साल पहले लेखकों ने देश में बढ़ रही मुसलमान विरोधी घृणा, हिंसा और बुद्धिजीवियों पर हमलों के ख़िलाफ़ प्रतिवाद जतलाने के लिए अपने अकादेमी पुरस्कार वापस किए थे। उस विरोध का असर हुआ था। तब के मुक़ाबले आज वह हिंसा और घृणा हज़ार गुना बढ़ाई गई है। क्या लेखक अपने स्वर का इस्तेमाल इसके ख़िलाफ़ सार्वजनिक प्रतिरोध के लिए नहीं करेंगे?”

विनोद कुमार शुक्ल की उपन्यास दृष्टि

वीरेंद्र यादव, वरिष्ठ आलोचक ( फेसबुक पर पोस्ट किए गए लेख का अंश)

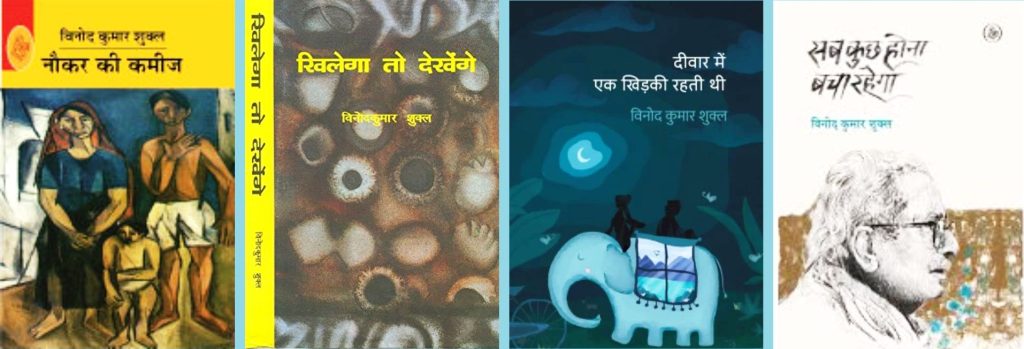

भाषाई खिलंदड़ापन अपनी अंतिम परिणतियों में त्रासद यथार्थ के साथ क्या सुलूक करता है विनोद कुमार शुक्ल की उपन्यास त्रयी ‘नौकर की कमीज’, ‘ खिलेगा तो देखेंगे’ एवं ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’ इसका ज्वलंत उदाहरण है। निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विडंबनाओंऔर विसंगतियों को अपनी कथावस्तु बनाने के बावजूद यह उपन्यास अपनी अंतिम परिणतियों में महज एक कलारूप बनकर रह जाते हैं ।

काल व परिवेश की कैद से मुक्त इन उपन्यासों का अपना एक स्वायत्त संसार है। इनके सभी पात्र सीमित क्रिया -प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लगभग सनकी से एक ही भाषा बोलते हुए सममानसिकता से ग्रस्त हैं। ‘नौकर की कमीज’ के मुख्य पात्र संतू बाबू के माध्यम से निम्न मध्यवर्गीय जीवन के प्रसंग विदुषकीय प्रक्षेपण की तरह प्रस्तुत होते हैं ,ना कि त्रासद यथार्थ के रूप में।

कहीं तो वह इतने निरीह व व्यक्तित्वविहीन दिखते हैं कि ‘ नौकर की कमीज’ पहनकर साहब के ल़ॉन की निराई करने लगते हैं तो कहीं सामाजिक स्थितियों के दार्शनिक व्याख्याकार । उनकी कुंठाएं भी छुद्र न होकर वैश्विक थीं । स्वयं संतू बाबू के शब्दों में “मैं कभी घोड़े पर नहीं बैठा था लेकिन हवाई जहाज में बैठना किताबें और सिनेमा में इतना सामान्य हो गया था कि हवाई जहाज में बैठना मुझे मालूम था।

दिल्ली- मुंबई या भोपाल- दिल्ली या नागपुर- दिल्ली का हवाई किराया मुझे मालूम था। मुंबई के ओबेरॉय कॉन्टिनेंटल की सुख सुविधा भी मुझे मालूम थी”। इतना ही नहीं उन्हें यह संज्ञान भी था कि ” हम लोगों की सारी तकलीफ उन लोगों की होशियारी और चालाकी के कारण थी जो बहुत मजे में थे और जिससे हमारा परिचय नहीं था।”

वर्गीय समझ का यह पैनापन संतू बाबू को इन निष्पत्तियों तक ले जाता था कि “संघर्ष का दायरा बहुत छोटा था। प्रहार दूर-दूर तक और धीरे-धीरे होते थे इसलिए चोट बहुत जोर की नहीं लगती थी। शोषण इतने मामूली तरीके से असर डालता था कि विद्रोह करने की किसी को इच्छा नहीं होती थी।”

‘नौकर की कमीज’ के संतू बाबू की ये निष्पत्तियां व वर्गीय समझ का यह पैनापन उनके दैनंदिन जीवन के आचरण से सर्वथा बेमेल है । सामान्य जीवन में जहां वे चेखव की कहानी ‘क्लर्क की मौत’ के मुख्य पात्र के नजदीक खड़े होते हैं वहीं बौद्धिक सोच में वह किसी क्रांतिद्रष्टा से कम नहीं । वास्तव में संतू बाबू के चरित्र की यह फांक भारतीय समाज के निम्न वर्गीय जीवन की फांक ना होकर स्वयं उपन्यासकार की दृष्टि की फांक है । यह उपन्यासकार द्वारा चरित्र को स्वयं (लेखक) से न अलग कर पाने की असफलता भी है।

उपन्यास के अंत में संतू बाबू द्वारा ‘नौकर की कमीज’ का चिंदी चिंदी करना और फिर प्रतीक दहन भी उपन्यास की सहज स्वाभाविक तार्किक परिणति न होकर लेखकीय आरोपण ही बनकर रह जाता है । जिस निष्कर्षवादी ‘ सुर्ख सबेरा’ को समाजवादी यथार्थवाद के खाते में दर्ज कर प्रतिबद्ध सृजनात्मकता के परखचे उड़ा दिए जाते थे, वही ‘नौकर की कमीज’ में कलात्मक अन्विति के रूप में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए नहीं कि नौकर की कमीज किसी वृहत्तर राष्ट्रीय रूपक या बड़े जीवन दर्शन को रेखांकित करता है बल्कि इसलिए कि भाषाई स्तर पर यह एक ऐसा शांत और निरुद्वेग मुहावरा प्रदान करता है जो जीवन में रचे पगे होने की प्रतीति कराते हुए भी उससे कहीं अलग और स्वायत्त रहता है।

दरअसल विनोद कुमार शुक्ल औपन्यासिक संरचना में एक ऐसा लिखने का खेल खेलते हैं, जो शाब्दिक तो है, लेकिन भाषिक नहीं है। विनोद कुमार शुक्ला की भाषा में बिंब और दृश्य शब्द दर शब्द पटे पड़े हैं । भाषा इन बिंबो व दृश्यों को चाक्षुष बनाने का एक माध्यम भर है। यह शाब्दिक खेल और भाषाई कौशल उनके बाद के दोनों उपन्यासों ‘खिलेगा तो देखेंगे’ और ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’ में चरम पर है। इन दोनों ही उपन्यासों में न कोई सुसंगत कथा सूत्र है और समय समाज की कोई हलचल । बस भाषा की डोर पर शब्दों का एक आलाप है जो किसी विलंबित खयाल की तरह कुछ रसज्ञ लोगों को भाव विभोर कर सकता है तो अधिकांश को भौचक।

भाषा का तिलिस्म गढ़ते गढ़ते विनोद कुमार शुक्ल अपने उपन्यासों की कथा भूमि को भी तिलिस्मी बना देते हैं, फिर चाहे वह आदिवासी अंचल का कोई गांव हो या पिछड़े इलाके का कोई कस्बा । लेकिन प्रकृति उनके यहां उस तरह नहीं आती जिस तरह रेणु के यहां। रेणु की तरह प्रकृति का ‘ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव’ विनोद कुमार शुक्ल के औपन्यासिक गद्य में नहीं है । वह प्रकृति का तिलिस्म गढ़ते हैं इस तिलिस्म को गढ़ने की प्रक्रिया में वह अपने औपन्यासिक पात्रों को भी तिलिस्मी बनाकर रख देते हैं।

प्रकृति की इस सुरम्य व मनोरम उपत्यका को देखकर ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’ के रघुवर प्रसाद के पिता को सहसा अहसास होता है कि “लगता है बहुत दिन जी गए और मृत्यु यहां से बहुत समीप हो । “क्लासिकी संगीत की ऊंचाइयों को छूती प्रकृति प्रेम की यह सार्वभौमिकता व सार्वकालिकता निम्न मध्यवर्गीय रघुवर प्रसाद के पिता को जिस काल्पनिक सुख संसार में ले जाती है, वह उनका अपना निजी अनुभव न होकर उस आभिजात्य सौंदर्य दृष्टि का परिणाम है जिसका वास्तविक जीवन जगत से सीधा कोई रिश्ता नही है। शायद यही कारण है कि ‘ खिलेगा तो देखेंगे ‘ में आदिवासी जीवन की भरपूर छलकन के बावजूद आदिवासी जीवन का तनाव संघर्ष, वंचना एवं यातना यहां पूरी तरह अनुपस्थित है।

हताशा में बैठा व्यक्ति

विष्णु नागर, पत्रकार-कवि (फेसबुक पर पोस्ट किए गए लेख का अंश)

विनोद कुमार शुक्ल को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने पर व्यापक रूप से अनेक तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं,जो स्वाभाविक भी है। इन्हीं दिनों विनोद जी के स्वर में यह कविता फेसबुक पर सुनी तो मेरी इस प्रिय कविता पर लिखने का मन हुआ:

हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था

व्यक्ति को मैं नहीं जानता था

हताशा को जानता था

इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया

मैंने हाथ बढ़ाया

मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ

मुझे वह नहीं जानता था

मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था

हम दोनों साथ चले

दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे

साथ चलने को जानते थे।

विनोद कुमार शुक्ल की यह कविता मुझे बार -बार अपनी ओर खींचती है, याद आती है। मैं इसे हिंदी की श्रेष्ठ कविताओं में से एक मानता हूं। यांत्रिक दृष्टि से देखें तो विनोद जी की कविता में जिस व्यक्ति की हताशा की बात की जा रही है और जो उस हताश व्यक्ति की ओर मदद का हाथ बढ़ाकर उसे खड़ा करने में मदद देता है, दोनों अमूर्त हैं।न उनका कोई नाम है, न वर्ग है।न उस हताशा का कोई नाम है।वह हताशा किन कारणों से उपजी है, किसकी है, इसका कोई सीधा संकेत कविता में नहीं है।

फिर भी थोड़ा ध्यान से देखने- सोचने पर जो व्यक्ति हताशा में बैठ गया है और जो उसकी ओर मदद का हाथ बढ़ा रहा है वे दोनों निम्नमध्यवर्गीय हैं।वे हताशा से गुजरते हैं मगर साथ चलने का मूल्य जानते हैं।साथ चलने में उनका विश्वास कायम है।कविता यह बात अधिक शब्दों में कहे, कहती है।इन ग्यारह पंक्तियों में कवि ने जो कह दिया है और जिस सहजता से कह दिया है, कविता को कविता न बनाने के अंदाज़ में कह दिया है, वह मामूली कवि का काम नहीं है। ऐसी कविता रचने के लिए कविता में ही नहीं, जीवन में भी मनुष्य होना जरूरी है।

इस कविता में कविता बनाने की चिंता प्राथमिक नहीं दिखती।यहां किसी अनोखे सत्य को पा लेने का छुपा या प्रकट दंभ भी नहीं है।यह कविता एक साधारण सत्य को उसकी साधारणता में पकड़कर उसे असाधारण रूप देती है। अनोखे शब्द संयम के साथ और उसका किसी तरह का दिखावा किये बगैर, उसका शोर मचाये बिना यह काम करती है।

साधारण शब्दों में यह कविता कहती है कि हताश व्यक्ति कौन है, वह किसी का परिचित है या अपरिचित, इसे मत देखो, उसकी हताशा को देखो, उसे पहचानो और उसके साथ खड़े होओ। यह नहीं कह सकते कि इस सहज- सरल मार्मिकता में धंसी इस कविता में किसी तरह की निर्मित नहीं है मगर इसकी खूबी यह है कि कविता ऊंगली पकड़कर यह नहीं बताती। यह अपनी सादगी बनाए रखती है।उसका सारा प्रयास उस सत्य की ओर ले जाना है,किसी काव्यात्मक तामझाम से पाठक को प्रभावित करना नहीं।कवि यह कविता लिखकर स्वयं अनुपस्थित हो जाना चाहता है। अपने को ओट कर लेना चाहता है।इसके विपरीत कुंवर नारायण आदि की कविताओं में अतिरिक्त श्रम की बनावट साफ नजर आती है।वह कविता को कम, कवि को अधिक प्रकाशित करती हुई लगती है।

इन ग्यारह पंक्तियों में हर दो पंक्ति के बाद कवि ने पाठक के लिए स्पेस छोड़ा है ताकि वह उस स्पेस को अपने अनुभवजगत से भरे,उस स्थिति में स्वयं डूबे, जबकि आज अधिकांश कविता पाठक पर कुछ नहीं छोड़ती, जबकि कविता ही नहीं बल्कि किसी भी तरह की,किसी भी विधा में की गई रचना का बुनियादी काम अपने पाठक या श्रोता पर भरोसा करना है क्योंकि वह अंततः उसके लिए है,उसकी है।जो कला अपने पाठक या श्रोता पर विश्वास नहीं करती, वह कला होने के मानक पूरे नहीं करती।

इतनी उदासीनता कहाँ से आती है ?’

श्रवण गर्ग, वरिष्ठ पत्रकार (फेसबुक पर पोस्ट किए गए लेख का अंश)

इन दिनों एक ‘ग़ैर-ज़रूरी’ बहस चल रही है। बहस मुफ़्त के सोशल मीडिया पर ज़्यादा है और हमारे समय के लब्ध-प्रतिष्ठित कवि, कथाकार और उपन्यासकार 88-वर्षीय विनोद कुमार शुक्ल पर केंद्रित है। बहस शुक्ल जी को हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिये जाने की घोषणा के साथ प्रारंभ हुई है।

बहस के मूल में एक ऐसा सवाल है जो इस तरह के अवसरों पर कई बार पहले भी उठाया जा चुका है और आगे भी उठाया जाता रहेगा ! मानवाधिकारों की लड़ाई में सक्रिय एक कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर जारी अपनी एक पोस्ट में सवाल उठाया था कि : ’शुक्ल जी के ठिकाने से महज़ सौ किलोमीटर दूर बस्तर में जल-जंगल-ज़मीन की रक्षा में लगे आदिवासियों/माओवादियों के ख़िलाफ़ सरकार का क्रूर दमन चक्र चल रहा है। कई लोग मारे गए हैं, कई गिरफ़्तार किए गए हैं। जो लड़ रहे हैं वे तेलुगू/अंग्रेज़ी में शानदार साहित्य भी रच रहे हैं। लेकिन शुक्ल जी के पूरे साहित्य से यह ‘झंझावात’ ग़ायब है।’ जो सवाल पूछा गया उसकी ‘पंचलाइन’ यह थी कि : ’इतनी उदासीनता कहाँ से आती है ?’

उठाए गए सवाल के कई जवाब हो सकते हैं ! एक तो यही कि लेखक, पत्रकार और साहित्यकार आदि को भी एक सामान्य नागरिक के रूप में स्वीकार करने से इंकार करते हुए उनसे वे सब अपेक्षाएँ की जाने लगतीं हैं जो किसी भौगोलिक बस्तर की तरह ही उसके उस यथार्थ से सर्वथा दूर होती हैं, जिसमें वह साँस लेना चाहता है !

दूसरा जवाब यह हो सकता है कि जिस ‘झंझावात’ को शुक्ल जी सौ किलोमीटर की दूरी से नहीं देख पा रहे हैं (या होंगे) क्या उसे वे पत्रकार, लेखक और साहित्यकार भी ठीक से देख कर अभिव्यक्ति प्रदान कर पा रहे हैं जो ठीक बस्तर की नाभि में विश्राम कर रहे हैं ?

अपवादों में नहीं जाएँ तो अगर सैंकड़ों की संख्या में संघर्षरत आदिवासी/माओवादी मारे गए या गिरफ़्तार हुए तो उसके पीछे के कई कारणों में क्या एक इन्हीं लोगों में किसी की मुखबिरी या सत्ता में भागीदारी नहीं रहा होगा ? नागरिक जब तमाशबीन हो जाता है तो साहित्यकार भी या तो सामान्य नागरिक बन जाता है या उदासीनता उसे ओढ़ लेती है। हम चाहें तो ज्ञानपीठ की घोषणा के बाद शुक्ल जी ने अपनी मार्मिक प्रतिक्रिया में जो कहा उस पर यक़ीन करते हुए बहस को बंद कर सकते हैं।

शुक्ल जी ने कहा : ’मुझे लिखना बहुत था। बहुत कम लिख पाया। मैंने देखा बहुत, सुना भी मैंने बहुत, महसूस भी किया लेकिन लिखने में थोड़ा ही लिखा। कितना कुछ लिखना बाक़ी है जब सोचता हूँ तो लगता है बहुत बाक़ी है ! इस बचे हुए को मैं लिख पाता ! अपने बचे होने तक अपने बचे लेखक को लिख नहीं पाऊँगा तो क्या करूँ ? बड़ी दुविधा में रहता हूँ !’

🔴The Lens की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी फॉलो करें

👇हमारे Facebook पेज से जुड़ने के लिए यहां Click करें

✅The Lens के WhatsApp Group से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

🌏हमारे WhatsApp Channel से जुड़कर पाएं देश और दुनिया के तमाम Updates