‘जला के मिशअल-ए-जां हम जुनूं-सिफात चले

जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले

सुतून-ए-दार पे रखते चलो सरों के चराग़

जहाँ तलक ये सितम की सियाह रात चले….’

ये दूसरा ऐसा वाकया था। ये दूसरी ऐसी गजल थी।

ऐसा नहीं कि मजरूह सुल्तानपुरी की कोई ज़्याती दुश्मनी थी पंडित नेहरू के साथ। मगर 1962 में हुए भारत-चीन युद्ध के नतीजे से मजरूह इतने दुखी हुए कि न उनकी कलम रुकी न मिजाज। वो दौर भी अलग था, इप्टा और प्रोग्रेसिव राइटर्स का। कहना सुनना इतना मुश्किल नहीं था। वैसे मजरूह पूर्व में इसकी कीमत अदा कर चुके थे।

पहला वाकया है 1947 का जब भारत के कॉमन वेल्थ का हिस्सा बने रहने पर उन्होंने नेहरू की निंदा की था। नेहरू मजबूर थे। उन पर लार्ड मॉउन्टबेटन का दवाब और एडविना मॉउन्टबेटन का स्नेह दोनों था। स्नेह जीत गया और भारत आज भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। मगर आवाम के एक बड़े हिस्से को यह निर्णय नागवार गुजरा। मजरूह ने अपने एक शे’र में नेहरू की तुलना की तुलना हिटलर से कर दी।

फिर क्या था! बम्बई के तत्कालीन गवर्नर मोरारजी देसाई ने इस पर उनके नाम का वारंट निकाल दिया। बात हुयी वो निशर्त माफी मांगे या जेल जाएं। मजरूह ने अगले दो साल आर्थर रोड जेल की क़ैद चुना और लिखा:

‘देख ज़िंदाँ से परे रंग-ए-चमन जोश-ए-बहार

रक़्स करना है तो फिर पाँव की ज़ंजीर न देख’

(ज़िंदाँ – कारावास, रक़्स – नृत्य)

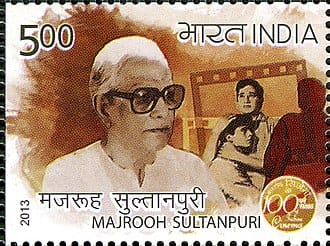

असरार, मजरूह और मुरादाबादी

1 अक्टूबर 1919 को असरार-उल-हसन खां जब सुल्तानपुर में पैदा हुए तो किसी की कल्पना नहीं थी कि ये बच्चा एक रोज़ 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े शायरों में से एक होगा। पिता पुलिस महकमे में हेड कांस्टेबल थे और अंग्रेज़ियत से ज़रूरी दूरी रखते थे। किसी दौर में ये परिवार राजपूत था।

पिता ने असरार को कॉन्वेंट न भेजकर मदरसे भेजा। बच्चे ने लिहाज़ा कौमी तालीम हासिल की और नौजवानी में हक़ीम बन गया। हक़ीमी तो चलती न थी, अलबत्ता मुशायरों में ज़रूर नाम होने लगा। असरार अब मजरूह (मज- ज़ख़्मी, रूह- आत्मा) के नाम से लिखने लगे। सुल्तानपुर भी जुड़ा गया। और जिस रोज़ मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी को उनकी भनक लगी, उन्होंने मजरूह को अपनी सरपरस्ती में ले लिया।

1945 में एक मुशायरे के सिलसिले में दोनों का बम्बई आना हुआ। शायरों ने अपनी कही, भीड़ ने अपनी सुनी। निर्माता-निर्देशक ए आर कारदार भी उस भीड़ में थे। वे उन दिनों अपनी फिल्म शाहजहां के लिए एक अदद शायर की तलाश में थे। मजरूह उन्हें जम गए, और जिगर मुरादाबादी की सलाह पर मजरूह बंबई में ही रुक कर कारदार के लिए गीत लिखने लगे। संगीत नौशाद का था और उन गीतों को आवाज़ दी थी कुंदल लाल सहगल ने। फिल्म में कई गीत थे, लेकिन एक गीत ने मजरूह का लोहा मनवा दिया। उन्होंने लिखा:

“दिल के हाथों से दामन छुड़ाकर

ग़म की नज़रों से नज़रें बचाकर

उठके वो चल दिये,

कहते ही रह गये

हम फ़साना

हाय हाय ये ज़ालिम ज़माना …”

एसडी बर्मन के “मुज़रू”

1947 में केएल सहगल की अंतिम यात्रा में उनकी वसीयत के अनुसार मजरूह का लिखा गीत “जब दिल ही टूट गया” बजाया गया। इंडस्ट्री में ये बात फैल गयी एक नौजवान शायर बड़ा अच्छा लिखता है।

मजरूह के जेल जाने से पहले और रिहाई के बाद उन्हें फिल्मों की कमी नहीं रही। 50 के दशक में जहां वे हुस्नलाल भगतराम, नौशाद, ग़ुलाम मोहम्मद, और सचिन देव बर्मन सरीखे संगीतकारों के साथ काम कर रहे थे, तो गुरु दत्त, विजय आनंद, बिमल रॉय और नासिर हुसैन की भी वह पहली पसंद थे।

हिंदी फिल्मों में नासिर हुसैन और राजिंदर सिंह बेदी ने मजरूह के भीतर छुपे शायर के लिए भरपूर जगह बनाई। जैसे नासिर के लिए उन्होंने लिखा:

“मेरी निगाह-ए-शौक़ से बचकर यार कहाँ जाओगे

पाँव जहाँ रख दोगे अदा से दिल को वहीं पाओगे..”

वहीँ राजिंदर सिंह बेदी की फिल्म “फागुन” में चौपाई यूँ रची :

“कोई कहे सजनी सुनो पुकार

बरस बाद आये तुहरे दुवार

आज तो मोरी गेंदे की कली

होली के बहाने मिलो एक बार…”

मजरूह सुल्तानपुरी की ख़ासियत ये थी कि वो करैक्टर की बोली को पकड़ते थे। उनका मानना था कि करैक्टर की ज़बान के ज़रिये ही उन्हें पर्दे पर आना है। इसीलिए “दिल्ली का ठग” में जहां एक अनपढ़ आशिक़ (किशोर कुमार द्वारा अभिनीत) के लिए वो लिखते हैं:

“सी ए टी कैट, कैट माने बिल्ली

आर ए टी रैट, रैट माने चुहा

दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?”

वहीँ शाहरुख़ खान के लिए “वन टू का फोर” में एक शिक्षित पात्र के लिए लिखा:

“तिरछी नज़रों से न देखो आशिक़-ए-दिलग़ीर को

कैसे तीरंदाज़ हो सीधा तो कर लो तीर को… “

शायर कहें या गीतकार?

मजरूह साहिर, कैफ़ी और फैज़ के समकालीन थे। मगर वे एक गीतकार के रूप में अधिक पहचाने गए, लिहाज़ा उन्हें अन्य शायरों की तरह पढ़ा नहीं गया। यद्यपि, अली सरदार जैसे बड़े शायर मानते थे कि ग़ज़ल की शैली में मजरूह फ़ैज़ से बेहतर हैं। उनका ये ग़ैर फ़िल्मी ग़ज़ल आज भी दोहराई जाती है:

“जब हुआ इरफ़ाँ तो ग़म आराम-ए-जाँ बनता गया

सोज़-ए-जानाँ दिल में सोज़-ए-दीगराँ 5 बनता गया

मैं अकेला ही चला था जानिब-ए-मंज़िल मगर

लोग साथ आते गए और कारवाँ बनता गया..”

(इरफ़ाँ- जानकार, सोज़-ए-जानाँ- प्रेमी, सोज़-ए-दीगराँ- गैर व्यक्ति)

मुबारक मजरूह

मजरूह के बारे में ये बात कही जाती है कि वे संगीतकारों के लिए “लकी चार्म” थे। मजरूह के साथ आर डी बर्मन, जतिन ललित, आनद मिलिंद, लक्ष्मीकांत प्यारेराल जैसे संगीतकारों ने अपनी सफल पारी की शुरुआत की। वे उन चुनिंदा गीतकारों में से थे जिन्होंने पिता-पुत्र दोनों पीढ़ियों के साथ काम किया। इसमें प्यारे लाल संतोषी- राज कुमार संतोषी से लेकर बर्मन पिता पुत्र शामिल हैं। दादा बर्मन के लिए जहां उन्होंने “तीन देवियां” में लिखा:

“खुल के फिर ज़ुल्फ़ें सियाह काली बाला हो जाए

ऐसे तो न देखो के हमको नशा हो जाए.. “

वहीँ राहुल देव बर्मन के लिए फिलॉसफिकल स्टाइल में लिखा

“वादियां मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें

जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे.. “

चित्रगुप्त के लिए त्रिवेणी लिखी:

“दोष तो है कपटी रावण का पुण्य को जो छल से जीता

और समा गयी इस धरती में राम की मनचाही सीता

उत्तर दे भगवान तुझे तो चुप रहते कई जुग बीता..”

तो बेटे आनंद-मिलिंद के लिए लिखा अशा’र

“ए मेरे हमसफ़र एक ज़रा इंतज़ार

सुन सदाएं दे रही है मंज़िल प्यार की..”

रोशन के लिए लिखा:

“छुपा लो यूँ दिल में प्यार मेरा

के जैसे मंदिर में लौ दिए की…”

तो राजेश रोशन के लिए दोहा:

“साजन तुम हम एक हैं कहनन सुनन को दो

मन से मन को तौलिये दो मन कभी न हो..”

रहे न रहे हम महका करेंगे:

मजरूह सुल्तानपुरी का 1946 से शुरू हुआ ये कारवां साल 2000 में उनकी मृत्यु के बाद 2001 तक अविलंब चलता रहा। इन 55 सालों में अनगिनत दौर, हीरो, हीरोइन और संगीतकार आते रहे। केएल सहगल से लेकर एआर रहमान तक मजरूह सुल्तानपुरी और उनकी कलम “क्लासिक” रचते रहे। कहीं ज़हीन शायर, कहीं सरल गीतकार। जावेद अख्तर से लेकर पीयूष मिश्रा तक मानते हैं कि संगीत के मीटर की जो समझ उनमें थी, वह और किसी की नहीं रही।

1993 में उन्हें दादा साहेब पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुयी। यह पुरस्कार जब उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के हाथों मिला, तो वो पहले भारत के पहले गीतकार बने जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपनी ख़ुशी को ज़ाहिर करते हुए उन्होंने कहा “मुझे ख़ुशी है आज क़लम की ताक़त को पुरस्कार मिला!”

आज गीतकार समीर, अमिताभ भट्टाचार्य, इरशाद कामिल से लेकर राजशेखर तक सभी उनसे प्रेरणा लेते हैं। हिंदी फ़िल्मी गीतों को बगैर मजरूह सुल्तानपुरी से सीखे लिखना मुश्किल है। याद आती है मदनमोहन के संगीत में रची उनकी की ये ग़ज़ल

“हमारे बा’द अब महफ़िल में अफ़्साने बयाँ होंगे

बहारें हम को ढूँढेंगी न जाने हम कहाँ होंगे..”