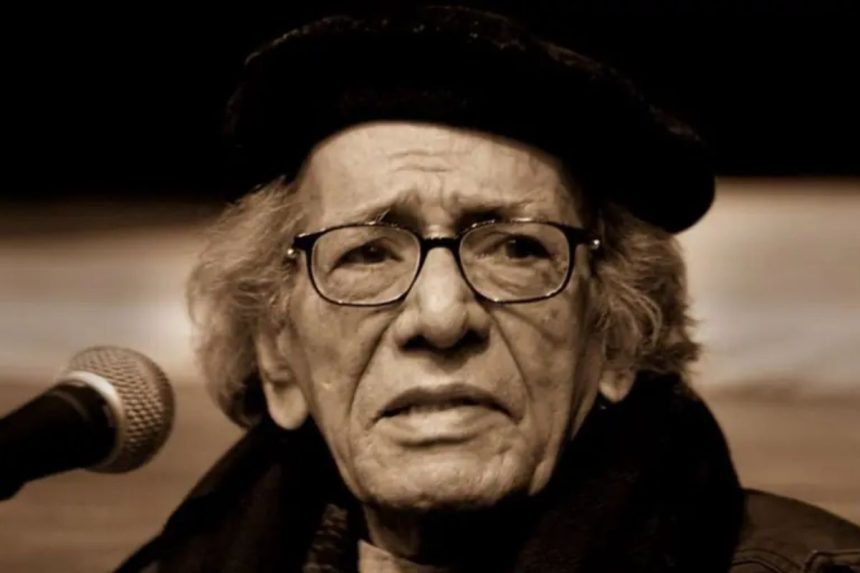

दिवंगत रंगकर्मी हबीब तनवीर की आज 102 वीं जयंती है। उनका जन्म एक सितंबर, 1923 को रायपुर में हुआ था। उनका निधन 8 जून, 2009 को हो गया। हबीब तनवीर ने नाटक का ककहरा रायपुर में ही सीखा। हबीब तनवीर ने खुद अपने संस्मरणों में बार बार रायपुर जिक्र किया है कि कैसे वहां कालीबाड़ी में उन्होंने पारसी नाटक देखा और कैसे उससे रंगमंच की ओर प्रेरित हुए…. प्रस्तुत है उनका ऐसा ही एक संस्मरण….

हबीब तनवीर

रायपुर के कालीबाड़ी में जाकर मैं नाटक देखा करता था। एक पारसी नाटक था, मुहब्बत का फूल, हाफिज अब्दुल्ला का। उसमें मेरे बड़े भाई जनाना पार्ट किया करते थे। मुझे उस नाटक की बहुत अच्छी तरह याद है। नाटक शुरू होने का टाइम आठ बजे का होता तो आठ बजे से हॉल के बाहर बैंड बजना शुरू होता और जब तक बैंड बज रहा होता तब तक समझ लीजिए नाटक शुरू नहीं हुआ है।

आठ का नौ, साढ़े नौ बज जाता, लोग इत्मीनान से आते रहते। साढ़े नौ बजे तक बाहर बैंड बंद होता मतलब कि नाटक अब शुरू होने वाला है। यही बैंट भीतर जाकर ऑक्रेस्ट्रा बन जाता। उन दिनों परदा नीचे से ऊपर उठता था, लपेटवा पर्दा होता था। अब तो आड़े खुलता है, या पूरा सीधा ऊपर जाता है। तब बांस के रोलर में लपेटकर जाता था।

मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। पर्दे के पीछे तमाम ऐक्टर लोग सजकर खड़े रहते थे प्रार्थना के लिए। पर्दा लपेटना शुरू होता तो सबसे पहले उनके पांव नजर आते, उसके जिस्म और उसके बाद चेहरा। आखिरी चीज चेहरा होती थी, जो सबसे सजा होता था। इस तरह एक एक करके ऐक्टर को देखने का ड्रैमेटिक असर कुछ और ही होता था। इस चीज को मैंने बाद में बम्बई में कथकली में देखा था।

हनुमान की एंट्री थी, कम से कम बीस मिनट लगाए। पर्दे के पीछे हनुमान छिपा रहा। पहले उसने नाखून दिखाए, पर्दे के पीछे से अपनी सजावट दिखाई, फिर मुकुट का जरा सा फुदना दिखाया और फिर आंख तक पर्दे को नीचा करके पूरा मुकुट दिखा दिया और उसकी दसों अंगुलियां पर्दे पर नजर आने लगीं। नाखून चमकते हुए पालिश किए हुए। बहुत अच्छा सजा हुआ- सफेद, सुनहरे और सुर्ख रंग की यह स्कीम थी।

जब बीस मिनट में धीरे धीरे अपने को प्रगट करते हुए हुनमान ने रफ्ता रफ्ता पर्दे को फेंक दिया तो मैं देखता रह गया, अजीब एक अनुभव था मेरे लिए। अगर वह एक साथ एंट्री ले लेता तो इतनी सजावट को एक नजर में देख लेना मुश्किल होता। जिस तरह माइकेल एंजिलो के म्यूरल को एक बार मे पूरा देखकर उसे नही समझा जा सकता और आर्ट की किताबों में उसके एक-एक टुकडे छपते हैं, क्रास सेक्शन और उन सबको अलग-अलग स्टडी करने के बाद ही पूरा म्युल एक साथ देखा और समझा जा सकता है, उसकी हर बारीकी का लुत्फ उठाया जा सकता है।

उसी तरह कथकली के हनुमान का भी पहले एक एक हिस्सा, एक-एक टुकडा दिखाया फिर धीरे-धीरे करके पूरा हनुमान सामने आया कि यह है टोटल हनुमान। वह अनुभव और नाटक मे लिपटवा पर्दे का उठना इन दोनो का मेरे ऊपर बहुत असर हुआ।

‘मुहब्बत का फूल’ मे आशिक को जजीरों मे बांधकर गुफा में डाल दिया जाता है। उसकी माशूका उसे रोते- रोते ढूढती फिरती है। माशूका का रोल मेरे भाई किया करते थे, तो उनके साथ-साथ मैं भी रोया करता था । उस रोने का किस्सा यहां तक चला कि मेरे मुहल्ले में एक दर्जी थे नबी मिया।

उन्हें नाटक में मेरे रोने के वाकयों का पता था। तब ही नहीं बाद में भी रायपुर जाने पर जब भी मैं गोल बाजार से गुजरता वे मुझे बाबा बाबा कहकर पुकारते, चाय-वाय पिलाते और फिर वही मजाक कि ‘कैसा रोये थे ‘मुहब्बत का फूल’ देखकर, क्यों?’ मतलब मै अच्छा खासा जवान हो गया था उस पर भी उनका यह मजाक कायम था।

“मुहब्बत का फूल की कई बाते मुझे खूब याद है। बहुत लुत्फ आता था। एक धमाका होता था और सीन बदल जाता था। कुछ चक्री मंच (रिवाल्विंग स्टेज) जैसा था, खड़खड़ खड़खड़ चीजें करती थी, इधर रफ्ता- रफ्ता मालूम हुआ कि पहाड़ – वहाड़ आ गये- पेट किये पर्दे तमाम । वो सब बहुत अच्छा लगता था, रंगीन रोशनी वगैरह रहती थी।

जरूर ही इसका गहरा असर हुआ होगा मुझ पर तभी आज तक ये सब बातें याद हैं। बचपन का एक और किस्सा याद है मैं दूसरी अंग्रेजी में था तब का। तब वहाँ कोई जलसा – वलसा होनेवाला था । उसके लिए हमारे फारसी के टीचर ने (जो बाद में मेरे बहनोई हुए) एक नाटक लिखा दुरे यतीम उर्फ पालिशवाला ।’

उस जमाने में पारसी थियेटर में यू ही होता था, फलां फलां उर्फ फलां। उसमें मुझे पार्ट दिया पालिशवाले का जिसकी एक अमीर आदमी बहुत मदद करता है, उसे तालीम दिलवाता है, बाहर भेजता है। वगैरह वगैरह। उस वक्त मेरी उम्र रही होगी बारह-तेरह साल। यह मेरा पहला नाटक था, जिसमें मैंने हीरो का काम किया। हमारे ड्रिल मास्टर थे मोहियुद्दीन साहब, बडा अच्छा जिस्म था उनका

उन्होंने डाइरेक्शन दिया था। उसमें पहले एक बडी लंबी तकरीर थी, एक टुकडा मुझे अभी तक याद है – ‘दुनिया मक्कारों, अब्लफरेब दुनिया, गरीबों को सताने वाली फलां चीज को ऐसा करने वाली दुनिया ।’

एक हाथ माथे पर दूसरा यों रखके एंट्री लेनी थी। हर लफ्ज पर एक मुद्रा थी, एक अदा थी, वैसे ही करने को कहा गया हमसे। आज सोचकर हंसी आती है कि किस तरह का डाइरेक्शन था, हर स्वर पर जोर पर उस वक्त मैं उससे बहुत प्रभावित था। बहुत अकीदन थी, बहुत श्रद्धा थी उस वक्त अपने टीचरों के प्रति ।

नाटक बहुत कामयाब रहा, स्कूल का ड्रामा था, लडकों ने देखा। “उसी जमाने मे शेक्सपीयर के ‘किंग जान’ का एक सीन हमने अंग्रेजी में किया था – ‘ह यूबर्ट और प्रिस आर्थर’। मेरे बचपन के एक बड़े अच्छे दोस्त थे अजीज हामिद मदनी। बडे अच्छे शायर थे, अब पाकिस्तान में हैं।

हम दोनों साथ -साथ शायरी किया करते थे। वे बने थे हयूबर्ट और मै प्रिस आर्थर । हमने वो सीन किया था जिसमे ह यूबर्ट प्रिस आर्थर की आंख फोडने आता है, कड़ी कड़ी बातें कहता भी है, लेकिन आखीर में बदल जाता है और आंख नहीं फोडता।

बस इतना सा सीन किया था हमने, पर याद है। यह अनुभव था स्कूल का फिर आ गया कॉलेज। उस जमाने में मॉरिस कालेज में मुझसे सीनियर हुआ करते थे किशोर साहू । नागपुर का मॉरिस कालेज अलग है, लखनऊ वाले म्यूजिक के मॉरिस कालेज से ।

नागपुर के डिप्टी कमिश्नर थे मॉरिस साहब, उन्हीं के नाम पर अब तो शायद नाम भी बदल गया होगा। तो किशोर साहू उन दिनों कालेज में काफी ऐक्टिव थे, ड्रमेटिक्स में भाग वगैरह लिया करते थे। मुझे भी जब मौका मिलता, करता और इस तरह करते-करते बी० ए० की तालीम पूरी हुई और मेरे थियेटर का पहला दौर भी।”